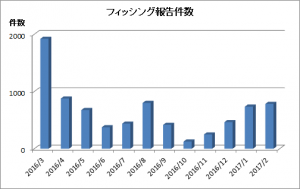

フィッシング対策協議会は、先月2月に寄せられたフィッシング報告件数について発表を行いました。

同協議会によると、先月2月に寄せられたフィッシングの報告件数は783件で、前月の736件から47件増加したとのことです。

<図1>フィッシング対策協議会掲載資料より引用

フィッシング被害増加の背景として、大手ブランドを騙るケースを中心に攻撃が行われたことが考えられています。

また、フィッシングサイトの誘導先に利用されたURLの件数は、前月を29件上回る249件。フィッシング攻撃増加数と同じく4か月連続で増加致しました。

従来の攻撃手法のように、アカウント確認を行う攻撃のほか、アプリ購入者を装う購入者による攻撃で、ユーザがキャンセルを行おうとしてフィッシングサイトへ誘導し、個人情報、アカウント情報を取得する攻撃手法も確認されているとのことです。

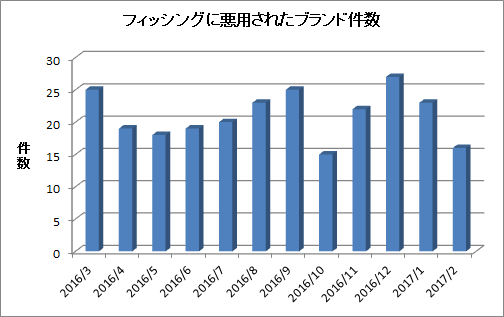

悪用被害に遭うブランド

一方で、悪用されたブランドは前月から先月から7件減少し、16件でした。 悪用されたブランドは、LINE、マイクロソフト、Appleなど知名度の高い、大手ブランドを騙るケースが中心となっています。

<図2>フィッシング対策協議会掲載資料より引用

マイクロソフトを騙るフィッシングメールも再び

1月中旬に出回ったマイクロソフトを騙るフィッシング攻撃が先月末再び行われている事が確認されました。

2月27日、フィッシング対策協議会が、 フィッシングサイトの停止を確認いたしましたが、翌日2月28日にはフィッシングサイトの再稼働が確認されたとのことです。

同記事については、こちら(情報セキュリティニュース1月17日号)をご覧ください。

フィッシングメールの例

フィッシングメールの一例をご紹介します。

フィッシング攻撃の手法として、実在する企業を騙って利用者をフィッシングサイトへ誘導した上で個人情報やカード情報などの入力を促し、情報を盗もうとする手法があります。

また、フィッシングメールの中には、日本語の文章が不審な点もあり、フィッシングメールを受信した際、偽のメールであると判断する基準の一つにもなります。

<図3>警視庁掲載資料より引用

フィッシング被害にあわないために

1.不審なメールには、注意しましょう

※金融機関やカード会社がメールでお客様の口座番号やクレジットカード番号などの重要情報を聞くことはありません。

2.メール本文やSNSに記載されているURLを安易にクリックしないようにしましょう

※メールに記載されたリンクは、偽装が可能で、偽サイトに誘導することができます。

金融機関やネットショップへアクセスするときは、メール本文中からではなく、URLを直接入力してアクセスするように致しましょう。

3.ID、パスワードや個人情報を安易に入力しない

※個人情報を入力させようとするメールなどには、一度冷静に振り返り、不審な場合は、金融機関やサービスに確認するようにしましょう。

4.ウイルス対策ソフトやUTMによりセキュリティを高めましょう

※UTMやウイルス対策ソフトにはフィッシングメールなどのスパムメールを自動的に迷惑メールに振り分ける機能もあります。

ウイルス対策を行い、事前にフィッシングメールが届く事を防ぎましょう。

5.OSやアプリは常に最新にアップデートしましょう

※インターネットに接続するデバイスは、常に最新状態に保っておきましょう。 OSやアプリケーションを定期的にアップデートし、最新状態に保つことで脆弱性を解消しておきましょう。

6.定期的にパスワードを変更し、パスワードの使いまわしは控えましょう

※英字(大文字、小文字)や数字を8 文字以上に組み合わせて複雑なパスワードにする事が適切です。

7.カード会社や企業に確認してみましょう

※不審なメールを受け取った際は、入力画面に情報を入力する前に受信したメールが本物か問い合わせて確認することが大切です。