外務省は今月2日、外務省職員を詐称しウイルスを添付したメールの送信や不審なサイトへの誘導先URLを記載したメールについて注意喚起を行いました。

不審メールの特徴は、その都度起きている国際情勢を題材としており、メールの差出人はその担当者を装っています。 また、外務省のアドレスを偽装したものや実在する担当者の名前を騙るなど手口が巧妙化しています。

外務省では、不審メールが届いた際は「添付ファイルやリンク先を開かない事」や「メールごと削除」するよう注意喚起を行っており、不審なメールに対してウイルス対策や監視の強化など引き続きセキュリティ対策を継続していくとのことです。

以前から同様の被害は起きていた

同省職員を騙るウイルス添付メールについて外務省が言及を行うのは今回が初めてではありません。

2016年11月4日にも同省公式HP上で同省職員を騙るウイルス添付メールや不審なサイトへのURLが記載されたメールについて注意喚起を行っています。

昨年まで、攻撃の手口については言及がなかったものの、外務省では同様の注意喚起が数年前から公式HP上で行っておりなりすましが継続して行われていることが窺えます。

また、今年7月には外務省幹部職員(氏名、メールアドレスの詐称含む)を騙る差出人から最新の国際情勢なども織り交ぜた内容をメール本文内に記載する投資話を持ち掛けるビジネスメール詐欺(BEC)について同省HP上で注意喚起を行っています。

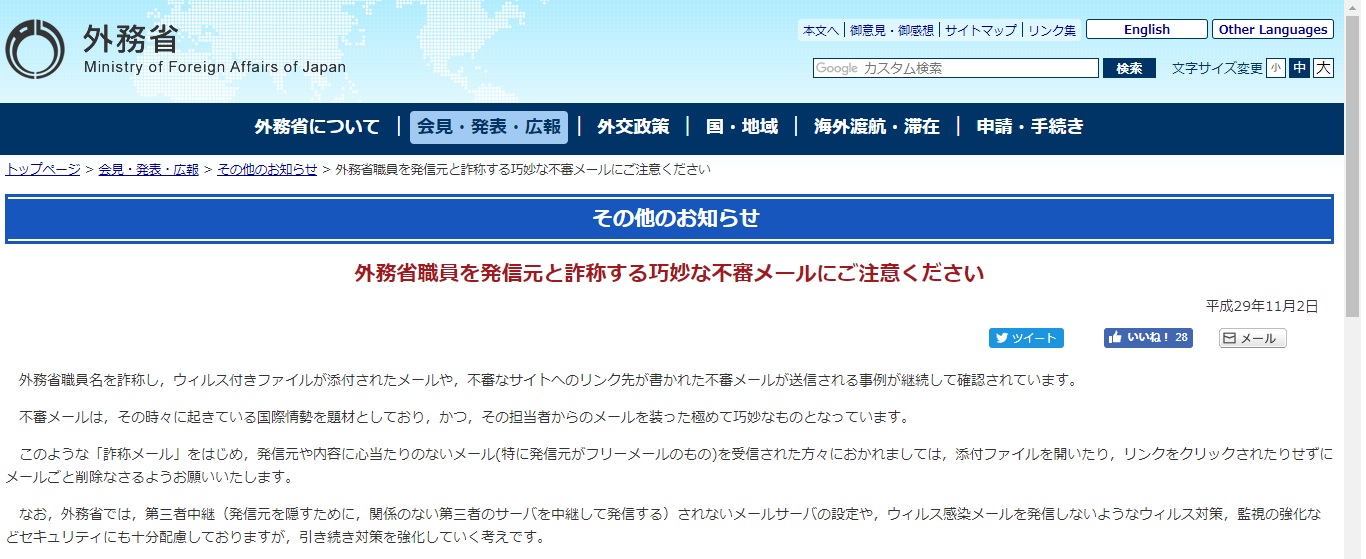

<図1>外務省が掲載したなりすましメールについての注意喚起(外務省掲載資料より引用)

さいごに

不審ななりすましメールは有名企業や金融機関を騙るものだけではなく、今回のように公共機関を騙る場合もあります。

公共機関や企業を騙る身に覚えのない不審なメールが届いた際は、安易にメールを開封せずに公共機関や企業に一度問い合わせし、本当に差出人から送られたものか確認を行いましょう。

また、今回は実在する外務省の職員名を名乗っていることも巧妙な手口の一つですが、本来は所属する職員の個人情報などはあまり外部へ公になるものではありません。

どの様な経路で職員名が流出しているのかその背景や流出経路も調べる必要があるでしょう。

ウイルス添付メールについての主な対策は以下の通りです。

1.不審なメールは安易に開封しないこと

2.メール本文に記載されているURLを安易にクリックしないこと

3.不審な添付ファイルは開封しない

4.ウイルス対策ソフトのバージョンを最新にアップデートしておくこと

- 外務省が発表している同省職員を騙る不審なメールについては以下をご覧下さい。

- 外務省職員を発信元と詐称する巧妙な不審メールにご注意ください(2017年11月2日公開)

- 外務省幹部職員を発信元と詐称するメールにご注意ください(2017年7月4日公開)